Lorsque vous évoquez à Valenciennes le nom du sculpteur Henri Lemaire, viennent immédiatement à l'esprit trois statues de bonne taille installées en ville, dont il est l'auteur : les figures de l'Escaut et de la Rhonelle au sommet de l'Hôtel de Ville, et l'évocation de Jean Froissart trônant au centre de son joli monument inauguré en 1856.

|

| L'Escaut et la Rhonelle (photos personnelles) |

|

| Le monument à Froissart (carte postale non datée, sur le site valenciennes.fr) |

Mais l'oeuvre de Lemaire est beaucoup plus vaste, et sa vie, commencée petitement, fut celle d'une des personnalités les plus en vue de son temps.

Henri Lemaire est né à Valenciennes, rue Pissotte (aujourd'hui rue des Déportés du Train de Loos), le vingt Nivose Sixième année républicaine (soit le 9 janvier 1798), fils de Christophe, "tailleur de profession", et de Rosalie Wargnies, "son épouse en légitime mariage".

|

| (Archives départementales du Nord) |

Sur le registre du recensement de l'An 7, on voit que Rosalie était dentellière, et que Henri avait déjà deux frères plus âgés, Casimir et Léandre, tous deux nés d'un premier mariage du papa.

|

| (Archives municipales de Valenciennes) |

Le site geneanet.fr apporte quelques explications : Christophe Lemaire avait d'abord épousé Marie-Françoise Wargnies, une soeur aînée de Rosalie. Par ailleurs, ces deux soeurs avaient aussi un frère, Pierre Wargnies. Celui-ci était le père d'Adèle Wargnies épouse de Joseph Carpeaux, donc le grand-père de notre Jean-Baptiste Carpeaux. Les deux célèbres artistes sculpteurs étaient proches cousins !

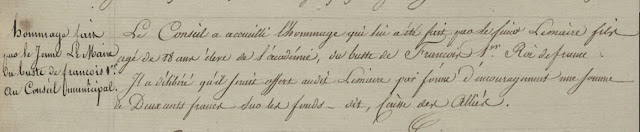

Si Christophe Lemaire, comme on le voit sur l'acte de naissance de son fils, ne savait ni lire ni écrire ("j'ai rédigé le présent acte que Lemaire père de l'enfant n'a pu signer pour ne savoir écrire", précise l'officier municipal), il envoie cependant son fils Henri à l'école. L'école est gratuite, comme le sont aussi les cours des Académies que le jeune garçon commence à fréquenter à l'âge de dix ans. Mais ce premier apprentissage va être malmené, et même interrompu, par les circonstances : le besoin d'argent de la famille, le décès de Christophe en 1813, l'occupation de Valenciennes par les Anglais en 1815. Henri doit travailler, il devient expéditionnaire chez le notaire Dupire, puis commis dans un bureau de loterie, puis "peintre en équipages" (les voitures à cheval).

De retour aux Académies, il entre dans la classe du peintre Momal et du sculpteur Léonce de Fieuzal et remporte plusieurs médailles, dont la médaille d'honneur de sculpture en 1816.

La municipalité lui octroie fin 1816 une pension pour s'inscrire à l'Ecole des Beaux-arts de Paris, dans l'atelier de Pierre Cartellier. Sa formation va le conduire à se présenter au concours du Prix de Rome, qu'il remporte en 1821. Il devient ainsi pensionnaire de la Villa Médicis de 1822 à 1827. La première oeuvre qu'il envoya est un "Titan foudroyé" qui fit grande impression, par sa force et ses dimensions colossales. "Il nous fait peur !", aurait commenté le sculpteur Pradier.

|

| La tête du Titan foudroyée, photographiée dans les réserves du musée de Valenciennes (image extraite du site webmuseo.com) |

De retour à Paris, Henri Lemaire commence les expositions et "débute au Salon". Dès 1828 il se crée une bonne réputation avec son bas-relief "La mort du général Marceau" destiné à l'Arc de Triomphe. Et c'est l'année suivante qu'il atteint la consécration, lorsqu'il remporte le concours ouvert pour l'exécution du fronton de l'église de La Madeleine à Paris.

|

| (image extraite du site paris1900.lartnouveau.com) |

Vingt-deux sculpteurs (y compris Pradier) prirent part à ce concours, dont le thème était laissé au libre choix des artistes mais devait évoquer "un trait de la vie de sainte Madeleine ou tout autre sujet propre à rappeler la pieuse destination de l'édifice". Lemaire a choisi de représenter le Jugement Dernier, Madeleine implorant le pardon du Christ qui sépare les bons et les méchants.

La presse valenciennoise s'intéresse de près au concours dès qu'il apparaît que le candidat "local" en prend la tête. Ainsi "Le Courrier du Nord" fait paraître cet entrefilet dès le 27 avril 1830 :

|

| (Bibliothèque municipale de Valenciennes) |

Tandis que le 8 mai suivant, ce même journal fait retentir les trompettes de la renommée :

|

| (Bibliothèque municipale de Valenciennes) |

Dès son installation, dès même sa conception, le fronton monumental imaginé par Henri Lemaire va faire l'objet d'une multitude de commentaires éblouis, célébrant le génie de l'artiste et le savoir-faire du sculpteur — certains se permettant cependant d'indiquer que dans ce coin-ci ou dans cette perspective-là, il aurait pu faire mieux : "M. Lemaire nous permettra d'ajouter que les parties aiguës du fronton laissent à désirer sous le rapport de l'ensemble" ("La Gazette" citée par "Le Courrier du Nord" du 1er mai 1830) ; "dans quelque partie on remarque un peu de rondeur et de mollesse […]. La position de la Madeleine à genoux […] est peu favorable à la sculpture en bas-relief" ("Le Journal des Débats" du 9 mars 1834, cité par Arthur Dhinaux dans les "Archives du Nord de la France et du Midi de la Belgique"). Tous les autres sont dithyrambiques, quand ils ne se lancent pas dans de fines analyses des messages métaphoriques cachés derrière les personnages représentés, Madeleine à genoux signifiant par exemple "le repentir de la nation".

|

| (image extraite du site paris1900.lartnouveau.com) |

J'ouvre une parenthèse à propos de ce concours, ayant lu dans "Le Courrier du Nord" du 29 avril 1830 cette petite info :

|

| (Bibliothèque municipale de Valenciennes) |

L'historien Jacques de Caso, dans son livre "David d'Angers : l'avenir de la mémoire", nous apprend de quoi il s'agissait : "La décision la plus remarquable fut celle de l'étonnant sculpteur Bra qui s'arrêta à une composition ambitieuse dont l'idée était de montrer Louis XVI s'offrant, avec sa famille, en holocauste près d'un billot et d'une hache qu'il représentait, comme le remarquèrent certains, "encore fumante"." (Théophile Bra est l'auteur de la Déesse perchée sur sa colonne, sur la Grand Place de Lille.)

Le 4 février 1834, les échafaudages permettant la réalisation du travail de sculpture furent enlevés — et dans la foulée, Henri Lemaire fut fait chevalier de la Légion d'honneur (il sera promu officier en 1843).

|

| "L'Echo de la Frontière", 20 février 1834 (Bibliothèque municipale de Valenciennes) |

A Valenciennes, l'enthousiasme frise le délire. "L'Echo de la Frontière" suit pas à pas les faits et gestes de l'artiste revenu quelques jours dans sa ville natale, et soumis à tous les honneurs possibles et imaginables, fêtes, discours, réceptions, chansons, visites officielles (des Académies, du musée), et bien sûr banquet :

|

| "L'Echo de la Frontière", 20 mars 1834 (Bibliothèque municipale de Valenciennes) |

L'édition du 25 mars 1834 du journal donne absolument tous les détails de cette somptueuse réception qui a dû, sans aucun doute, durer plusieurs heures !

Cependant, Henri Lemaire continue bien sûr de travailler. Ses oeuvres sont visibles tant à Valenciennes que dans d'autres villes, mon propos n'étant pas d'en présenter le catalogue. J'en ai choisi quelques-unes qui montrent les diverses facettes du talent de l'artiste, par exemple :

Jeune fille effrayée par une vipère, 1831, musée de Valenciennes

(image extraite du site webmuseo.com)

|

| L'Envie, 1834, musée de Valenciennes (image extraite du site art.rmngp.fr) |

|

| Jacques-Edouard Quecq, sans date, musée de Cambrai (image extraite du site webmuseo.com) |

|

| Léonce de Fieuzal, 1845, musée de Valenciennes (image extraite du site webmuseo.com) |

|

| Ville de Strasbourg, 1849, Gare de l'Est à Paris (image extraite du site paris1900.lartnouveau.com) |

|

| Napoléon 1er, 1854. Originellement placée dans la cour de la Vieille Bourse, la statue se trouve au Musée des Beaux-arts de Lille depuis 1997. (image extraite du site napoleon.org) |

|

| Villes de Calais et de Valenciennes, 1867, Gare du Nord à Paris (photo personnelle) |

A l'international aussi, l'artiste est très demandé. Le tsar Nicolas 1er l'appelle en Russie en 1838 pour travailler sur l'église Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg. Le travail sera terminé en 1840 mais Lemaire refusera de rester sur place malgré les ponts d'or qui lui furent proposés par le tsar. En 1851, c'est le reine Victoria qui fait appel à ses talents en lui commandant une tête de Christ.

Honneurs et distinctions ont récompensé la carrière de Lemaire. En 1845, il entre à l'Académie des Beaux-arts et est nommé membre de l'Institut. En 1856, il devient professeur à l'école des Beaux-arts de Paris. Et par-dessus le marché, il est élu député dans la 3e circonscription du Nord en 1852. Il était ce qu'on appelle un "candidat officiel", on attendait de ces députés qu'ils s'associent à l'établissement du régime impérial de Napoléon III. Elu à une écrasante majorité (21.170 voix sur 24.027 votants) et réélu en 1857 dans les mêmes conditions (21.015 voix sur 21.148 votants), Henri Lemaire a toujours voté avec la majorité dynastique. Il a quitté l'Assemblée nationale en 1863.

|

| Portrait non daté (image extraite du site gallica.bnf.fr) |

Henri Lemaire est mort chez lui, à Paris, le 2 août 1880, dans sa maison du 3 rue Jean Bart où se trouvait son atelier et où il vivait depuis quelque quarante ans. Resté célibataire, cet homme couvert d'honneurs n'en était pas moins généreux. L'historien d'art Jean-Claude Poinsignon, dans son livre "Sortir de sa réserve", le souligne : sa générosité se manifesta "tant envers sa ville natale, à laquelle il laissait de nombreuses oeuvres, qu'envers les jeunes artistes pour lesquels il fit instituer une bourse d'étude à Valenciennes et un prix de Sculpture à Paris par deux legs importants." (page 357)

|

| (image extraite du site Wikipédia) |

A sa demande, il a été inhumé au cimetière Saint-Roch de Valenciennes. Son monument funéraire est dû au ciseau de Gustave Crauk.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire