Dans les registres de l’état-civil de Valenciennes, on trouve, à la date du 23 septembre 1822, cet acte de décès :

Cet acte déclare que « Joseph Cabri, agé de quarante deux ans, ex marin, né à bordeaux (gironde), & ÿ domicilié, fils des defunts Jean-baptiste Cabri & … est décédé le jourd’hui à cinq heures du matin en la maison sise rüe Marché aux poissons, n° 18, Section du nord. » Les témoins sont « Pierre Joseph delcambre, agé de vingt neuf ans, Cordonnier, & Gerÿ Joseph Carlier, agé de quarante cinq ans, perruquier, tous deux domiciliés en cette ville. »

Cet ex marin, ce Joseph Cabri (ou Cabris, ou Kabris), n’est pas n’importe qui. Deux jours après son décès, paraît dans Les Petites Affiches de Valenciennes un article qui débute ainsi : « Un personnage d’une haute importance se trouve en ce moment dans nos murs, et presque personne ne s’en doute ». L’auteur de l’article, Aimé Leroy (un de nos érudits locaux du XIXe siècle, qui a laissé quantité d’écrits sur quantité de sujets[1]), dit avoir rencontré l’homme « la veille de sa mort », « chez Rombaux tailleur sur la grande place. » Il voulait justement attirer sur lui l’attention du public, de manière à faire tomber plus facilement dans son escarcelle les quatre-francs-six-sous nécessaires à sa survie dans la misère. Et que dit Aimé Leroy à son sujet ? Que nous avons affaire au « gendre du Roi des Sauvages de l’île de Nou-Kaïva », rien de moins ! Pour autant, qu’il est d’une simplicité remarquable : « tout le monde peut l’approcher familièrement ; il se fait un plaisir de répondre à toutes les questions… Moyennant une très faible rétribution, ce membre de la famille royale de Nou-Kaïva est visible tous les jours depuis deux heures de relevée jusqu’à huit heures du soir.[2] » (Ce qu’Aimé Leroy appelle Nou-Kaïva est l’île de Nuku-Hiva, aux Marquises – des îles nommées en hommage à la Marquise de Mendoça).

En effet, Valenciennes est (involontairement) la dernière étape d’un “tour de France“ entrepris par Joseph Cabris (j’adopte désormais cette orthographe de son nom) pour gagner sa vie en la racontant dans les foires, les cabarets, les salles de spectacle. Car l’homme était spectaculaire et ne manquait pas d’attirer l’œil : il était couvert de tatouages !

L'un des seuls portraits connus de Joseph Cabris — ou plutôt, de ses tatouages

(image extraite du site tahiti-infos.com)

Il se fait d’ailleurs appeler « Le prince tatoué ». De nos jours, les tatouages n’étonnent plus personne, certes, mais au XIXe siècle un corps humain entièrement tatoué intrigue et stupéfie autant qu’une femme à barbe ou un veau à trois têtes. D’autant plus que Joseph Cabris, tout en exhibant ses décorations, raconte une histoire vraie : il a vécu sept ans aux îles Marquises, parmi les membres d’une tribu anthropophage ! Il raconte son arrivée sur l’île de Nuku-Hiva, désertant avec le cuisinier du bord le baleinier sur lequel il travaillait ; il raconte sa rencontre avec le chef de tribu Kiatonui, son mariage avec sa fille ; il raconte ses tatouages, pourquoi il les a reçus, ce qu’ils signifient ; il raconte les guerres entre tribus, le sort des prisonniers, ceux qui étaient dévorés… Frissons garantis chez Rombaux tailleur.

Mais Joseph Cabris est fatigué. Ses exhibitions ne datent pas d’hier : elles ont commencé en 1817. Après avoir été reçu avec “les honneurs dus à son rang“ par le roi Louis XVIII aux Tuileries à Paris, après avoir été hébergé quelque temps rue de Varennes chez un aristocrate qu’il amusait, le voilà parti sur les routes pour tenter de gagner l’argent nécessaire à son retour sur son île… Mission impossible, à vrai dire, car le public s’est vite lassé de ses histoires de sauvages.

Il aurait pu en raconter bien d’autres, des histoires, tant sa vie se confond avec les épisodes d’un roman d’aventures.

Il aurait pu raconter sa vie sur le baleinier anglais London, parti de Portsmouth en Angleterre en août 1795, arrivant dans le Pacifique Sud en février 1796 après avoir relâché devant Cadix en Espagne et traversé « le Quéponne » (le Cap Horn), ainsi qu’il s’en souvient dans son Précis historique et véritable du séjour de J. Kabris, natif de Bordeaux, dans les isles de Mendoça, daté de 1820 (mais ses souvenirs sont toujours très édulcorés). Le London est un brick de deux mâts avec un pont unique, et 247 tonneaux de capacité de transport. Long de 20 mètres, il emporte avec lui quinze hommes[3]. Durant la campagne à laquelle Cabris participe, le bateau tue six baleines et un cachalot.

Un baleinier du XIXe siècle : le Charles W Morgan

(image extraite du site Wikipedia)

Le roman d’Herman Melville, Moby Dick, a éclairé ses lecteurs sur la vie pleine de danger des marins travaillant à bord des baleiniers : le harponnage au plus près de la baleine, la lutte à bras d’hommes avec l’animal, son dépeçage à bord, le lard fondu sur le navire pour en mettre l’huile en tonneaux, la puanteur, les instruments tranchants… Il fallait des marins courageux, et Joseph Cabris en était.

Il aurait pu raconter sa vie de corsaire, sa première vie de marin, commencée à l’âge de 13 ans. En 1793 en effet, à l’époque de la déclaration de guerre à l’Angleterre et à l’Espagne, Bordeaux – ville natale de Joseph Cabris, selon ses dires – arme trois corsaires : la Liberté, le Sans-Culotte, et le Général Dumouriez. C’est sur ce dernier navire qu’embarque le jeune Cabris, avec une centaine d’autres marins, sous le commandement du capitaine Renault. Il raconte dans son Précis historique et véritable [4] : « Quelques jours après notre départ, nous capturâmes sur les côtes d’Espagne un galion de la même nation, chargé de piastres ; l’action fut terrible : non seulement on se battit longtemps à la canonnade, mais encore plus d’une heure à l’abordage. » On se croirait dans la biographie de Surcouf, ou dans un film de Raoul Walsh !

Un corsaire français à l'abordage d'une frégate anglaise.

Tableau de Jean-Baptiste Durand-Brager, 1804

(image extraite du site pop.culture.gouv.fr)

Il aurait pu raconter ses quinze mois de captivité à bord d’un ponton anglais. C’est au cours d’une des courses du Démouliez que Joseph Cabris fut capturé, en 1795, avec le reste de l’équipage, et conduit aux pontons de Portsmouth, de sinistre réputation.

Trois illustrations des pontons anglais, par Louis Garneray pour son récit « Captivité de Louis Garneray, Neuf années en Angleterre, Mes pontons, illustrés par l’auteur et Janet-Lange ».

Les pontons sont des prisons flottantes, de vieux navires démâtés, attachés à la queue-leu-leu et retenus au port par des amarres, où les captifs sont entassés jusqu’à 800 par ponton. La description qu’en donne Louis Garneray dans le récit de sa captivité en 1806, fait penser aux camps de concentration de notre époque : les prisonniers sont vêtus de “pyjamas“ jaunes, ils n’ont quasi rien à manger, ils ne respirent que l’air qui leur arrive parcimonieusement par des sabords grillagés, ils dorment dans des hamacs superposés, on les compte chaque matin, ils sont surveillés constamment par des sentinelles, etc. C’était l’enfer sur la mer !

Il aurait pu encore raconter sa participation à « la fameuse affaire de Quiberon », comme il appelle cet épisode de la Chouannerie qui se déroula en juin-juillet 1795. A ce moment, Joseph Cabris fait partie des quelques centaines de prisonniers français (notamment sur les pontons de Portsmouth) qui échangent leur liberté contre un enrôlement dans les armées anglaises. Les Anglais envoient ces « Français retournés » rejoindre en Bretagne plus de quatre mille émigrés de la Révolution, et tout ce monde s’allie aux Chouans sous le commandement de Joseph de Puisaye dans l’espoir de restaurer la royauté en France. Ils parviennent à s’emparer de la ville d’Auray puis se retrancher dans le fort de Quiberon. Mais le chef de l’armée de la République, le général Hoche, reprend Auray et décide le blocus de Quiberon. Les royalistes seront mis en déroute, plusieurs milliers d’entre eux seront évacués grâce à l’aide des chaloupes britanniques.

Episode de la déroute de Quiberon, peinture de Pierre Outin, musée de Moulins

(image extraite du site Wikipédia)

La « fameuse affaire » fait 200 à 300 morts ; Joseph Cabris, lui, est blessé. Il aurait pu raconter comment il s’en est sorti : « c’est dans les tout derniers instants [de la bataille], à la nage, blessé à la jambe, luttant contre les vagues et le courant dans une mer jonchée de corps et de débris de bois, que Cabris gagne in extremis la frégate anglaise qui le ramènera une fois encore à Portsmouth.[5] »

Il aurait pu raconter, ce marin qui sait nager contre vents et marées et qui, dans les eaux des Marquises, évoluait comme un poisson, ses années à l’Ecole des cadets de la marine de Cronstadt, où il fut professeur de natation. Cronstadt est un port militaire situé en Russie dans la baie de Saint-Petersbourg. Comment est-il arrivé là ? Joseph Cabris a toujours raconté qu’il avait été “enlevé“, arraché à son île de Nuku-Hiva et à la famille qu’il avait fondée là-bas (une femme et deux fils), contre son gré. Il apparaît qu’en réalité il cuvait une bonne cuite à bord de la Nadejda, un navire russe commandé par le capitaine Kruzenstern, et qu’il ne s’est pas réveillé avant que le bateau ne lève l’ancre, en mai 1804. Adieu, les îles Marquises !

Le capitaine Krusenstern, qui a "arraché" Cabris à son royaume marquisien

(image extraite du site Wikipédia)

Le 15 juillet suivant, la Nadejda accoste au Kamtchatka, à l’extrême nord-est de la Russie. Joseph Cabris reste à terre avec d’autres membres de l’équipage qui souhaitent rejoindre Saint-Petersbourg. Deux ans plus tard on le retrouve à Moscou, cinq mille kilomètres plus à l’ouest, sans savoir comment il y est parvenu ! Mais c’est à Moscou qu’il a compris que ses tatouages et l’histoire de son séjour aux Marquises pourraient lui procurer des subsides. Comme il le sera plus tard à Paris, il est pris sous la protection d’un comte influent qui le présente au tsar Alexandre Ier, à Saint-Petersbourg, en février 1807. Il obtient alors, au mois d’août, ce poste de professeur de natation à l’Ecole des cadets de la marine, une des grandes institutions académiques russes qui ont en charge la formation des fils de nobles.

Façade du corps des cadets de la marine, en 1900

(image extraite du site Wikipédia)

Joseph Cabris y passera dix années – sur lesquelles il est lui-même resté muet.

Avec l’accord du tsar, il rejoindra la France en embarquant sur une escadre russe le 26 juin 1817, et débarquera à Calais. Commencera alors son périple qui le mènera à Valenciennes, et de marin courageux, puis de « prince tatoué », il deviendra homme de foire.

Et il reste une histoire à raconter, après son décès. On la trouve dans Les Hommes et les choses du Nord de la France et du midi de la Belgique d’Aimé Leroy et Arthur Dinaux (1829). « Un amateur de choses rares, racontent-ils, avait fait quelques démarches pour avoir la peau de ce personnage, afin de le faire empailler. » La municipalité s’est alarmée de ce souhait incongru, craignant qu’on ose exhumer le pauvre Cabris pour l’écorcher. Une solution fut trouvée : « On venait d’enterrer un vieillard de l’hospice de Valenciennes, Kabris fut mis au dessus de lui, et sur Kabris on plaça le cadavre d’un autre vieillard du même hospice. » L’histoire aurait fait pleurer, chez Rombaux tailleur.

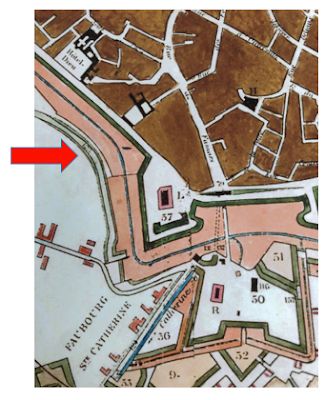

"Joseph Kabris, Natif de Bordeaux

Vice Roi et Grand Juge des Iles de Mendoça"

par Martinet

(image extraite du livre de Christophe Granger)

Il existe sur Joseph Cabris des quantités d’écrits, articles ou livres, dont beaucoup sont consultables sur internet.

L’historien Christophe Granger est sans doute le plus complet : Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie, 1780-1822, en format poche chez Champs Histoire, 2022.

Le Héraultais André Revel est venu se documenter jusqu’à Valenciennes pour écrire son livre-hommage : Joseph Cabris (1780-1822) Le récit et la vie, 2022 (en vente à la librairie « Les yeux qui pétillent » à Valenciennes).

On aura noté que 2022 était l’année du bicentenaire de la mort du « prince tatoué ».

[1] Voir aussi, dans ce blog, mon article « Qui sont ces frères qui avaient les livres dans la peau ? » édité en novembre 2019.

[2] Les Petites Affiches de Valenciennes, 25 septembre 1822.

[3] Détails donnés in Joseph Kabris ou les possibilités d’une vie, 1780-1822de Christophe Granger.

[4] Op. cit.

[5] In Joseph Cabris (1780-1822) Le récit et la vie, André Revel, 2022.