Ou : L’introduction de l’eau potable à Valenciennes, chapitre 1 – L’état des lieux.

En 1833, la toute jeune Société d’Agriculture, des Arts et des Sciences de l’arrondissement de Valenciennes (créée en 1831) s’interroge : « La position géologique de Valenciennes et de ses environs permet-elle d’espérer que l’on puisse s’y procurer des fontaines jaillissantes au moyen de la sonde des mineurs et par la méthode artésienne, sans que les ouvrages que nécessiterait leur construction fussent trop onéreux ou trop difficiles[1] ».

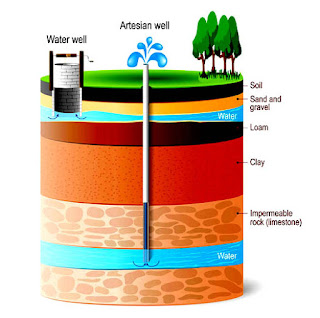

Ces « fontaines jaillissantes » sont le nec plus ultra de l’eau potable à l’époque. Elles fonctionnent selon le principe du puits artésien, qui consiste à forer le sol et le sous-sol jusqu’à la nappe d’eau qui se trouve sous pression entre deux couches de roche dure. On fait ainsi jaillir l’eau en la “libérant“, sans avoir besoin de pompage.(image puits-et-forages.com) (Bibliothèque municipale de Valenciennes)

Un Monsieur Stoccart, « membre titulaire » de la Société des Sciences, répond à la question posée en 1833, en précisant d’emblée qu’il n’y connaît rien ! (Authentique !) Mais qu’il va faire de son mieux[2]. (Ouf !) Il commence par présenter l’état du sous-sol, couche par couche : tout au fond, les « terrains primitifs », « dont la formation se perd dans la nuit des temps » ; puis les terrains houillers ; par-dessus le calcaire crayeux, « couches alternatives d’argile et de craie » ; et enfin « la formation plus récente des terrains plus ou moins perméables de craie et d’argile que recouvre la terre végétale ». Où se trouve l’eau, dans cette tranche napolitaine ? « Les eaux souterraines jaillissantes, explique Monsieur Stoccart (qui se réclame de « l’opinion des savants qui se sont occupés de leur recherche »), proviennent soit des pluies, soit des rivières ou ravins situés dans des hautes localités ; elles se répandent dans les fissures du calcaire… et s’infiltrent au-dessous des terrains de formation nouvelle. » A Anzin, qui est bâtie sur un mont et dont le sous-sol a été entièrement fouillé par les mineurs de fond, on trouve à une trentaine de mètres de profondeur, bien au-dessus des veines de charbon, des « eaux limpides et qui pourraient s’élever ». « Ces eaux sont aussi pures qu’on peut le désirer, » insiste Monsieur Stoccart. Dans la vallée de l’Escaut, au contraire, le sous-sol contient une telle couche de sable et de gravier qu’on ne peut le forer qu’avec de grandes difficultés (donc un coût prohibitif). Pour conclure, Monsieur Stoccart suggère qu’on demande à la Compagnie des mines d’Anzin d’effectuer les sondages de grande profondeur, toute disposée qu’elle serait, estime-t-il, « à coopérer de tous ses moyens au but philanthropique de l’autorité. »

Lui aussi décrit les différentes couches du sous-sol, en montrant que leurs “variations“ rendent difficiles les forages des puits et expliquent la plupart des échecs. Il s’appuie sur les travaux d’un certain Monsieur Castiaux pour citer les différentes couches qui se superposent dans la vallée de l’Escaut : 1. Terre végétale et argile à briques ; 2. Terrain calcaire ou sable blanc formé par des coquillages plus ou moins détruits ; 3. Tourbe pure ou sable tourbeux noir ; 4. Sable bleuâtre peu argileux ; 5. Sable mouvant ; 6. Graviers. Abel Stievenart détaille également plusieurs sondages effectués par ce Monsieur Castiaux en différents points de la ville, et en donne les résultats tout en couleurs : sable gris, argile verdâtre, marne bleuâtre, sable jaune, etc.

Le docteur Stievenart ne s’inquiète pas seulement de la présence de l’eau à Valenciennes, mais aussi de sa qualité. Dans son livre, consacré à la santé des Valenciennois, il s’arrête longuement sur les habitations et le “mal-logement“, comme on dit de nos jours. Il se désole notamment de la façon dont sont construits les lieux d’aisance : « Un cabinet d’aisance est à peu près bâti comme une citerne, avec des contre-murs qui empêchent tant bien que mal la pénétration des matières stercorales dans les maisons voisines, » écrit-il ; non seulement les odeurs sont insupportables, mais encore « dans certaines habitations, le puits et les fosses d’aisance sont beaucoup trop rapprochés ; des infiltrations s’opèrent à travers le terrain calcaire et vont rejoindre les nappes d’eau du premier niveau dont on se sert presque généralement à Valenciennes. » Pardon pour ces détails peu ragoutants, mais le problème est sérieux à l’époque. Les eaux de la ville ne sont pas saines.

Faute de puits il s’est donc intéressé à l’eau de deux fontaines : celle « dite de Cambrai ou de la porte de Famars » ; et celle « de la nouvelle pompe du Marché aux Herbes ». Je vous donne les résultats directement : l’eau de la fontaine Cambrai est « une ressource précieuse pour la localité » – celle du Marché aux Herbes ne mérite que la conclusion opposée.

|

| La porte de Famars (ou de Cambrai) (Bibliothèque municipale de Valenciennes) |

Pourtant, cette pompe-fontaine du Marché aux Herbes ne date que de 1840. L’Echo de la Frontière, dans son édition du 1er août 1840, raconte toute l’histoire – une histoire faite de déboires successifs. La première eau puisée était « rousse et infecte ». Alors on a foré « jusqu’au second niveau » et citerné le puits, à quinze mètres de profondeur. L’eau jaillissante était alors limpide, mais elle avait un goût sulfureux. Alors on a cherché une nappe d’eau encore plus profonde, en vain. On est donc revenu au second niveau, où l’eau a ce goût « que le temps diminuera peut-être ». Reste que la pompe est moderne : « la fontaine donne son eau sur deux faces par un système Hutinot-double, » explique le journal. Il s’agit d’une chaîne garnie de godets, manœuvrée par une manivelle ; les godets puisent l’eau dans le puits et la versent dans le bassin de la fontaine. Les basques et les bassins sont en pierre bleue de Gussignies, deux lanternes en cuivre assurent l’éclairage, et le sculpteur Louis Auvray « a commencé un groupe colossal représentant le Commerce et l’Abondance, dont les figures n’auront pas moins de sept pieds, pour couronner ce monument. »

|

| La fontaine sur la place du Marché aux Herbes (Bibliothèque municipale de Valenciennes) |

Les uns demandent qu’on installe de nouvelles pompes dans certains quartiers ; d’autres souhaitent qu’on rétablisse des puits pourtant bouchés pour raisons de sécurité ; et la commission de 1848 essaie tant bien que mal de faire entendre sa voix, apparemment en vain. Ses idées, rapports, plans, comptes rendus sont constamment repoussés. Casimir Pétiaux, architecte de la ville, semble mettre un point final à toute initiative en réclamant le remboursement des dépenses qu’il a faites pour étudier l’introduction en ville des eaux des fontaines de Marly et Aulnoy : 600 francs. Nous sommes en août 1851, la question n’a pas avancé d’un iota.

[1] Notice géologique sur Valenciennes et ses environs, in Mémoires de la Société d’Agriculture, des Sciences et des Arts de l’arrondissement de Valenciennes, Tome 1, pages 118 à 130.

[2] Monsieur Stoccart recommande la lecture de l’ouvrage de l’ingénieur des Mines F. Garnier qui a publié en 1821 son « Traité sur les puits artésiens ou sur les différentes espèces de terrains dans lesquels on doit rechercher des eaux souterraines ». Cet ouvrage est de nos jours consultable sur internet.

[3] Mémoires de la Société d’Agriculture, des Sciences et des Arts de Valenciennes, tome III.

[4] Séance du conseil municipal du 13 septembre 1848 – Archives municipales de Valenciennes.

[5] Séance du conseil municipal du 27 décembre 1851 – Archives municipales de Valenciennes.